— Ты просто хочешь его квартиру! — воскликнула Аленка.

Я не нашла что ответить, а она продолжила:

— Верка, не ври мне! Я тебя насквозь вижу! Всегда видела, с самого детства, когда ты таскала у меня конфеты из портфеля и делала честные глаза!

Аленка кричала в трубку так, что я отодвинула телефон от уха, и муж мой Сережа оторвался от книги и поднял брови, что, мол, там у вас опять случилось, боже мой?

А я молчала. Потому что когда человек орет про конфеты тридцатилетней давности, объяснять что-либо бесполезно, как бесполезно объяснять дождю, что ты без зонта.

Отец потерялся в марте. Вышел за хлебом в булочную на углу, куда ходил сорок лет, где его знали по имени и отчеству, но не вернулся. Целую неделю Федор Игнатьевич К-в, бывший инженер, бывший шахматист-разрядник, человек с острым умом и памятью на даты, бродил где-то по городу. Ночевал на вокзале, ел то, что давали добрые люди. И не мог вспомнить ни адреса, ни телефона, ни собственной фамилии.

Нашли его волонтеры-поисковики. Грязного, в разбитых ботинках и с запахом, от которого хотелось плакать. Не от брезгливости, нет, а от стыда и ужаса, что это мой отец, мой папа, который учил меня играть в шахматы и рассказывал про созвездия летними ночами на даче…

— Я заберу его к себе, — сказала я Аленке после того, как его выписали. — У меня есть лишняя комната, Сережа согласен, мы справимся.

И вот тогда началось.

Аленка жила в одном с отцом городе, я — в четырех часах езды на автобусе. Логично было бы, конечно, забрать его ей. Но Аленка работала, и у Аленки был муж, который не терпел чужих в доме.

У Аленки была своя жизнь, и в эту жизнь отец не вписывался, как не вписывается громоздкий бабушкин буфет в евроремонт.

— Он будет жить у себя, — возражала сестра, — я поставлю новый замок на дверь, и он не выйдет. Буду приходить кормить его…

— Алена… — выдохнула я. — Он уже не справляется. Он забывает выключить газ. Он не помнит, что ел и ел ли вообще. Он путает день с ночью. За ним нужно присматривать постоянно!

— Ты просто корыстная, хочешь его пенсию! — выпалила сестра.

Пенсия отца — семнадцать тысяч, если что. Я хорошо зарабатываю, муж мой хорошо зарабатывает, зачем бы мне отцовы деньги?

Я и пыталась объяснить это Аленке. Сначала я говорила спокойно, потом не очень спокойно, потом совсем не спокойно. А она все твердила про квартиру, про наследство, про то, что я всегда была хитрее ее, всегда умела устроиться.

***

Я позвонила врачам и проконсультировалась с ними. Мне сказали, что при деменции лучше не менять обстановку, это, мол, стресс, это может ускорить… Я не дослушала, что именно это может ускорить, но взяла паузу. Решила подождать.

— Может, Аленка и справится, — думала я. — Может, я зря паникую…

Через неделю мне позвонила соседка тетя Зина. Ей было уже за восемьдесят, но голова у нее была такой ясной, как не у каждой двадцатилетней.

— Верочка, тут такое дело… — взволнованно начала она. — Твоя сестра решетки на балкон поставила. А Федор Игнатьич сейчас там стоит, ну, на балконе в одной рубахе, и плачет. Он закрылся случайно, а обратно никак. Дверь балконная захлопнулась. И нам в квартиру его не попасть.

Я бросила трубку, схватила сумочку и выскочила за дверь. Сережа что-то крикнул вслед, но я не услышала. В ушах гудело так, как будто кто-то включил на полную мощность старый советский пылесос.

***

Четыре часа на автобусе — это много. Это очень много, когда твой отец стоит на балконе в ноябре, а на нем домашняя рубашка и тапочки. Я звонила Аленке, но она не брала трубку. Я звонила в полицию, там сказали, ждите, приедем. Я звонила спасателям, и они сказали, что нужно заявление от родственника на месте.

Когда я добралась, уже темнело. Отец все еще стоял на балконе. Я видела его силуэт с улицы. Маленький, сгорбленный, он держался за решетку обеими руками и смотрел куда-то вниз, и я испугалась.

— Господи! — подумала я. — Только бы он не решил, что выход — это вниз, только бы он не решил…

Спасатели приехали через сорок минут. Вскрыли дверь. Занесли отца, он весь трясся, губы синие, руки ледяные. Он не узнал меня сразу, а потом узнал и заплакал, уткнулся мне в плечо и плакал, как ребенок. Бормотал что-то про хлеб, про булочную, про то, что он только за хлебом вышел.

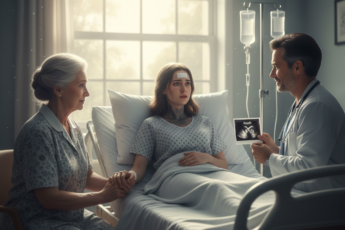

В больнице сказали, что у него истощение. Обезвоживание. Гипотермия.

— Его что, не кормили? — строго спросил врач.

Аленка приехала в больницу на следующий день. Спокойная, уверенная.

— Я приходила раз в день, все было нормально, — сказала она. — Он просто не ест, что я могу тут поделать? Не насильно же его кормить, правильно?

Раз в день… Она приходила раз в день к человеку, который не помнит, ел ли он. К человеку, который легко может забыть, как пользоваться ложкой.

Я смотрела на сестру и не узнавала ее. Это была Аленка? Моя младшая сестра, которой я отдавала свои игрушки, которую защищала во дворе от мальчишек? Откуда в ней это? Эта холодность, эта уверенность, что все нормально, когда ничего на самом деле не было нормально?

— Я забираю его, — сказала я, — и мне плевать, что ты там думаешь.

Я оформила опеку и перевезла отца. Сережа, мой золотой Сережа, не сказал ни слова против, только вздохнул и пошел покупать специальную кровать и подгузники.

Аленка пыталась писать куда-то, жаловаться, что сестра украла отца, сестра хочет завладеть его имуществом. Но соседи, врачи, волонтеры — все были на моей стороне.

Все все видели. Все все знали.

***

Отец прожил еще год. Хороший год, насколько это возможно с деменцией. Ближе к концу он уже не узнавал меня и называл мамой, а иногда какой-то Клавой, которую я не знала. Но он был сыт, в тепле и в чистоте. Он не стоял на балконе за решеткой, как зверь в клетке.

Когда его не стало, я нашла завещание. Старое, написанное еще до болезни, когда он был в здравом уме и при ясной памяти. Все доставалось мне.

Аленка звонила, кричала, грозила судом.

— Ты специально его увезла! Тебе нужна его квартира! — снова и снова повторяла она. — Я поговорю с врачами, они докажут, что его нельзя было увозить… А ты увезла!

Доказать сестра, разумеется, ничего не могла.

А потом она замолчала. Поняла, видимо, что не добьется ничего. Что свидетелей слишком много. Что решетки на балконе говорят сами за себя…

Иногда я думаю… А может, она все же любила его по-своему? Может, это не жадность была с ее стороны, а страх? Страх, что придется впустить в свою жизнь немощь, старость и все остальное? Не каждый, в конце концов, может решиться присматривать за родственником с таким серьезным диагнозом… Даже если это отец или мать.

Но потом я вспоминаю синие губы отца, его ледяные руки, его жалобный плач, и во мне поднимается волна сильного гнева. Все-таки некоторые вещи не прощаются. Даже если очень захотеть