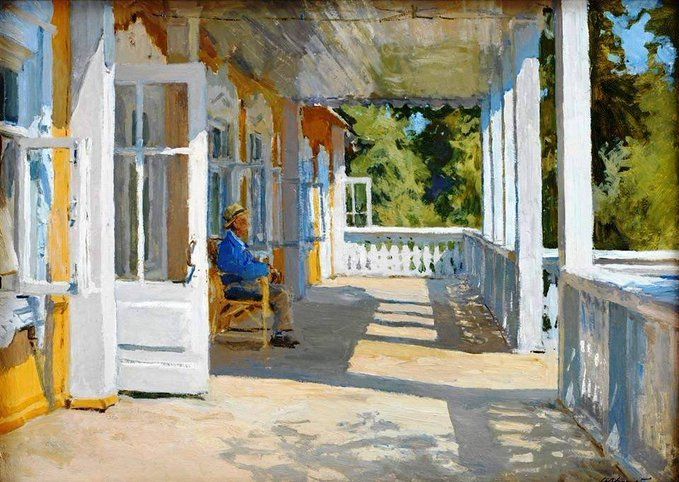

Это был красивый дом, старинная усадьба с большой верандой, на которой в былые времена распивали чаи с блинами да венгерскими ватрушками барыни или графини, судачили о соседях, вершили судьбы своих дочерей, ждали из столицы сына, кокетничали с проезжающим мимо полком кавалеристов, мечтали, укрывшись в тени виноградных зарослей, в беседке с белыми колоннами, плакали, запершись в своей комнате, хорошо обставленной, сплошь французский гарнитур, смеялись, сбегая вниз, в залу, по длинной лестнице, танцевали, жеманно пряча личики за веерами, рожали детей, ссорились, старели и под завывания своих крепостных отправлялись на кладбище.

Но теперь здесь нет кринолинов и бархата, давно облупились носики вылепленных на воротах купидонов, исчезли дорогие ковры и хрустальные люстры. Большие, просторные комнаты обставлены по–современному, «с удобствами», вместо люстр — маленькие точечные светильники, деревянные окна заменили на пластиковые, дверные проемы расширили.

Директор заведения, Степан Ильич, кругленький, в рубашке и жилеточке, в крепко посаженных на нос очочках, стоит у окна своего кабинета, любуется на яблоневый сад, что раскинулся до самого забора его угодий. Мужчина, запустив большие пальцы рук под подтяжки, наблюдает, как постояльцы его усадьбы собирают яблоки, крупные, наливные, которые, как откусишь со звонким хрустом, исходят сладким ароматным соком. Яблони сортовые, старые. Их искривленные тела сплетаются, тянутся друг к другу, вот как эти старики, что по воле судеб оказались в сём уважаемом заведении.

Но за яблонями ухаживать не нужно, сами пусть стараются, родят урожай, а вот старики…

— И капризный же народ пошел! — влетела в кабинет, как всегда забыв постучаться, заведующая столовой, Елена Федоровна, женщина мелкая, склочная, всегда с прищуром разглядывающая собеседника. Она напоминала Степану Ильичу ящерицу, того гляди, высунет свой раздвоенный холодный, мерзкий язык, дотронется им до Степиной руки, оставит влажную полоску. — Нет, ты представляешь, Стёпа! — начала она, поискала глазами директора, пристроилась рядом у окошка, кивнула на волочащих по траве мешки с яблоками людей.

— Что там у тебя? — недовольно, с досадой от того, что его отвлекли, спросил мужчина.

— Да эти вот, эти задумали варенье варить. Говорят, ты нам, Леночка, только подсоби, сахарку да банки пусть Степан Ильич закупит. А уж дальше мы сами. И почистим, и порежем, и сварим, и закатаем. Будет нам зимой угощение. А где я деньги возьму? Мне ваше одобрение нужно, вот, тут петицию они, грамотеи, написали. Вот, смотрите! — Она сунула под нос Степану бумажку, где мелким почерком, бисеринка к бисеринке, было изложено количество килограммов сахара и литровых баночек. Почерк был очень похож на тот, какой был у Степиной репетиторши по физике. И ее, и почерк он люто ненавидел, и то, что петиция была написана именно этим почерком, даже загогулька у буквы «Д» была такая же, заставило Степана Ильича скривиться. — Вот! И вам неприятно, да? — закивала Лена. — Да и потом! Как их, этих стариков, на кухню пустить?! Потом, если что случится, устанешь оправдываться!

Директор похлопал губами, в задумчивости прошелся по кабинету, переставил зачем–то на столе пресс–папье, смахнул пылинки с лакированной поверхности, потом наконец вытянул из рук Леночки бумагу, написал: «Разрешаю!» и сунул обратно в ее цепкие пальчики.

— Да как же можно, Степан Ильич?! — испуганно прошептала женщина, глаза ее из двух полосочек вдруг стали круглыми, похожими на два змеиных яйца. Такие Степан, тогда еще девятилетний Степка, находил в норах, в земле, и, покатав их между пальцами, давил ногой. Они противно хрустели и растекались бело–желтой субстанцией. — Да как же можно, — продолжала тем временем Лена, — позволять им такое? Они тут будут свои порядки раскладывать, а мы… Нет, вы как хотите, а на кухне их не будет! Станется с них — варенье затеяли! Ишь, ты! Пусть у себя дома…

«Вот сейчас она выпустит свой раздвоенный язык! — с отвращением наблюдал за беснующейся коллегой Степан. — Вот сейчас! И с него упадет на пол капля яда! Непременно!»

А вслух сказал, круто развернувшись и подняв вверх указательный палец:

— Елена Федоровна, вы забыли, на чьи деньги вы тут живете? На чьи денежки по парку гуляете, повара нашего пользуете, в спорт–зале потеете? На чьи деньги вы тут в бассейне плаваете, забыли? На их! — он ткнул в сторону копошащихся в яблоневом саду женщин бумагой. — У нас частная контора, они платят нам за то, чтобы достойно и по возможности радостно скоротать свой век. На их деньги вы тут серьгами трясете и серьги эти в ювелирном покупаете. Забыли? А вы вспомните! Значит так, яблочному варенью быть, поварихам нашим доморощенным создать все условия, если надо докупить что, список мне на стол, понятно? А будете произвол разводить, уволю. Имею право, я тут хозяин. Всё, иди, некогда мне.

Елена Фёдоровна, опять сузив глаза, развернулась, застучала каблуками по дубовому, покрытому медово–смоляным, блестящим лаком паркету, тихо прикрыла массивную дверь…

… — … Да, Женя, я устроилась хорошо. Свежий воздух, природа, да замечательно всё, правда! — услышала Антонина тихий женский голос из–за жасминового куста.

Там, за кустом, была лавочка, да не какая–нибудь, а мраморная, очень красивая, но, как считала Тоня, совершенно непрактичная. «Ну как?! Как сидеть на каменной лавке? Выстудишь же себе всё плодородие! — пожимала она плечами. — Графы эти и графини потому и хилые такие были, что вот на таких лавках сидели!» — заключала она.

Голос был Тоне не знаком, она решила посмотреть, кто ж там «студит свое плодородие», обошла жасмин, заглянула в его недра.

На мраморе сидела, подложив под себя в несколько раз сложенную шаль, большая, дородная женщина, пожилая, с седыми, коротко стриженными волосами. Одна ее большая рука держала у уха сотовый, вторая гладила и гладила колени. Шершавая, как бывает у тех, кто много работает руками, кожа, шуршала по брючной ткани, а женщина не замечала, усердно массировала суставы.

— Ой, что ты! Так кормят хорошо, я даже удивилась! И номер отличный, солнечный, как я люблю. А какой тут зал! Да–да, там, где ресепшен, точно. Ой, красота, по стенам лепнина, по потолку роспись, всё сплошь цветы да ангелы. Нет, я очень рада, что выбралась сюда, в санаторий. Ой, ну что ты, конечно ничего! — улыбнулась женщина, потом закусила губу, опустила голову. — Я понимаю, что у тебя командировки. Я прекрасно доехала на такси. Как Лёля? Ну и хорошо… Хорошо. Всё у меня хорошо! Пока, родной, целую, сыночек! Пока…

Женщина с трудом попала своим огромным пальцем на кнопку выключения вызова, вздохнула.

— Здравствуйте! — Антонина смело шагнула вперед, протянула руку. — Меня зовут Антонина Яновна.

— Валентина Семёновна, — пожала протянутую ладонь женщина.

— Что ж это вы, Валя, на камне сидите?! Пойдемте–пойдемте! Я вам другое укромное место покажу! Там сухо и тепло. А тут только ревматизм зарабатывать! — кивнула куда–то в сторону Тоня.

— Да нет, спасибо. Я здесь… Извините, я хочу побыть одна. Вы идите, Антонина Яновна, — покачала головой женщина, отвернулась.

— Ну… Ну ладно. Как хотите…

Тоня ушла по аллее к снующим по лужайке людям. Те таскали к веранде ящики, в которых ровными рядами лежали большие, с матово–красными бочками яблоки. На некоторых сохранились ножки с листиком, очень это выглядело уютно, по–дачному. Ящики складывали в теньке, накрывали старыми газетами.

Антонина вклинилась между работающими, тоже стала таскать. Ноги, конечно, уж не те, да и руки ослабли, но не сидеть же без дела!

Женщины в платьях и резиновых сапожках, мужчины, какие–то сплошь хиленькие, как будто высохшие, (а что вы хотите, старики!), смеялись, перешучивались.

— Ой яблоньки, ой, кормилицы! — улыбалась румяная, сама как яблочко, старушка, Тонина знакомая, Дарья Ивановна. — Ну, плодородицы! Теперь повидла наделаем, пастилы насушим, ох! Мальчики! А что ж вы там расселись! — звонко закричала румяная Дарья. — Мы вас ждем, а у вас перекур! Ну ладно, ладно! — она вразвалочку подошла к усевшимся прямо на траву мужчинам, кряхтя, пристроилась на пенек, поправила кофту. — Дайте даме прикурить.

— Не положено дамам курить, — замотали мужчины головами. — Во, леденец будете? — один их отдыхающих сунул Даше желтого цвета конфету в прозрачной обертке. — Мне дочка целый мешок привезла, знает, что я люблю с чаем…

Дарья Ивановна пожала плечами, согласно кивнула.

— Спасибо, Захар Михайлович, спасибо.

И, зашуршав фантиком, отправила конфету в рот.

Здесь уже давно никто не спрашивал про родных, про то, почему те позволили старикам жить в Доме престарелых. У каждого своя история, свой рассказ. Иногда грустный. Об этом сейчас не надо. Ну привозит дочка конфеты, и хорошо. А что она, дочка, Захару Михайловичу не родная, что отчим он ей, что совсем оказался на старости лет ненужным, по случайности спалил свой деревенский дом и был отправлен сюда, доживать, — это сейчас не нужно говорить. Лишнее.

День ведь такой хороший, празднично–светлый, солнечный, яблочки на ветках, как фонарики горят, трава блестит на солнышке, а меж ее тонких зеленых шерстинок маргаритки цветут, точно жемчуг рассыпался. Красота! Поэтому о грустном не нужно.

Захар вскидывает голову, у него роскошная шевелюра, густая, серебристая. Тоня считает, что в Захаре есть цыганская кровь, от того и нрав такой гордый, и внешне он какой–то весь диковато–статный, дерзкий. Иногда по вечерам он поет под гитару романсы. Голос у Захара приятный, бархатный. Уютно с ним…

Посидели, пожмурились, глядя на безупречно–круглый, сливочный солнечный диск, поговорили о ерунде: о предстоящей зиме, о том, что надо бы попросить директора на Крещение организовать поездку к роднику, о том, что каша опять была пересолена, знать, повар влюбился…

Позвали к обеду. Постояльцы потянулись к дому.

Антонина тоже пошла, но потом остановилась, поискала глазами Валентину Семёновну. Та шла от жасмина не спеша, смотря себе под ноги.

Тоня покачала головой.

— Вы когда приехали? — спросила она Валю.

— Сегодня. Утром. На такси, — зачем–то уточнила Валентина Семёновна.

— Где столовая, помните?

Валя покачала головой. Пока оформлялась, пока местный доктор смотрел ее выписки и анализы, пока разместилась в комнате, на завтрак уже не успела. Официантка принесла ей тарелку с кашей и омлет на блюдце прямо в комнату, пожелала приятного аппетита, ушла. Чай забыла! Или что там дают? Кофе? Валя шум поднимать не стала. Ничего, и так хорошо…

— Так давайте, я провожу! Я тут все ходы–переходы знаю. Представляете, — радостно рассказывала Тоня, — я раньше работала реставратором, таких усадеб, старинных домов кучу перевидала. Планировки часто повторяются. Это как у наших домов–многоэтажек. Что тогда по одному лекалу всё делали, что теперь. Нам сюда, по этому коридору! — вела запутанными тропами товарку Антонина.

Коридоры, обитые деревянными панелями, были, на взгляд Валентины, мрачноваты, не хватало в них света, но, с другой стороны, так даже экзотичней. По стенам развешены картины, не какие–то там репродукции, а настоящие, «холст, масло»! Много было изображений этой самой усадьбы, еще пруда, что располагается чуть дальше по шоссе, потом шли бытовые картины, а ближе к залу–столовой развесили натюрморты.

— Говорят, тут года три назад жил художник, тихий, одухотворенный старик, он был как будто не от мира сего, но зато какой талант! Вы обратили внимание, как он передает солнечные пятна! Это шедевры, просто шедевры! — распиналась Антонина, но Валя не слушала, потом вдруг сказала:

— Сейчас квартиры не однотипные. Мой сын с женой купили огромную, странной планировки, называется «студия». Это ужасно, мне кажется. Всё на виду, вся жизнь.

Она печально вздохнула, покачала головой.

Тоня кивнула, соглашаясь. Когда вся жизнь на виду — это, и правда, плохо, наверное. Хотя у нее, у Антонины, так и было. Всегда дом полон людей, тесная маленькая квартирка как будто растягивалась, в нее влезали приехавшие с женами дядья, сестра с двумя детьми, тут же, за ширмой, лежачая бабушка, мамина мама. С отцовой стороны приезжали в город «погостить» его братья, тоже все с женами. Спали вповалку, а ей, Тоне, мама стелила на полу, у кровати лежачей бабушки. Та охала и вздыхала всю ночь, а Тонька ворочалась и всё боялась, что бабушка на нее свалится.

Всегда было шумно, кто–то смеялся, рассказывал истории, пел. На кухне постоянно что–то готовилось, шипело и булькало, по квартире плыл запах перекипевших щей и жареных котлет.

Тоне было тесно, душно, казалось, что дома совсем нет места, хотелось на волю. Потом, правда, когда Тоня выросла, отучилась, вышла замуж, переехала к мужу, то, вдоволь насладившись пустотой, стала скучать по гостям. Ей хотелось, чтобы в квартире была жизнь, разговоры, хлопанье дверьми, чтобы нужно было идти к соседям и просить стулья, потому что родни понаехало столько, что своих не хватает. Чтобы сбиваться со счета, раскладывая вилки на столе, чтобы чашки не помещались у пузатого самовара, так много собралось любителей чаепития…

Но муж был против. Пара его знакомых, Тонечкины подруги, но тоже не больше двух за один раз, его родители, ее мама (отец к тому времени умер) — вот и все гости. Муж любил тишину, берег мебель, чтоб не заелозили, сервизы, чтоб не разбили, ковры, чтоб не затоптали. Тоня соглашалась, что, мол, правильно, потому что мужа любила, уважала его мнение. Даже дочке Любочке не разрешалось приводить своих школьных подружек, потому как они слишком шумели. Потом Люба упрекнет в этом мать, обвинит ее в том, что у нее совсем не было юности, что она всегда была белой вороной среди одноклассников, что муж ушел от нее именно поэтому, и вообще вся жизнь у Любаши под откос из–за родительских закидонов. Она будет кричать в трубку, плакать, а Тоня молчать и нервно комкать в руках салфетку…

Так и прожила Антонина Яновна всю жизнь. А потом уехала сюда.

Здесь, в Дералёво, опять шумно, опять много людей, И Тоне хорошо, как будто так и должно быть, как будто все эти люди — ее родня… Может это старческий маразм, но ей всё равно…

Валентина Семёновна первой зашла в зал, оглядела столики, за которыми уже сидели старики, кто помоложе, кто постарше, но все уже «давно списанные на берег», в морщинах и с седыми прядями на голове.

— Вы куда хотите сесть? Давайте вот здесь, в уголочке, — предложила Тоня. Обычно она садилась в самом центре, но поняла, что Валентине сейчас это неприятно, видно, что она вообще дичиться местной публики.

— Нет, я попрошу принести мне в комнату, я не стану обедать здесь, — вдруг выдала Валя, направилась к буфетной стойке. Там ее выслушали, пожали плечами.

— Ну, как хотите… — сказала девушка–бариста, позвонила куда–то, кивнула и улыбнулась. — Можете подниматься, вам всё принесут…

Валя ела, автоматически зачерпывая суп ложкой и отправляя его в рот. Спроси ее, какой был суп, что на второе, она бы и не ответила, не обратила внимания. Только подавившись ягодой в компоте, женщина немного пришла в себя, нахмурилась.

«Как там они? Покормила его или нет? Ведь надо же маленькими кусочками, ему же трудно жевать! А лучше в блендере. И чай этот ромашковый он совсем не любит! Зачем она его постоянно заваривает?! Холодает, надо достать ему где–то ботиночки, чтобы кожаные, а внутри баечка. Такие сейчас шьют, очень теплые. И курточку бы побольше. Он из этой, серенькой, уже вырос, а она как будто не видит! Ох…Шапку надо связать, я же взяла с собой пряжу!..»

Валентина Семёновна умылась, вынула из чемодана спицы, клубок шерстяных ниток, села в кресло напротив большого, от потолка до пола, окна. Ее комната располагалась на втором этаже, выходила на «задник» усадьбы, где журчал тихонько фонтан и сходились солнечными лучами дорожки. Красиво, уютно. Но Вале это всё не нужно, мыслями она совершенно в другом месте, где ей быть нельзя, она так решила…

Степан Ильич обедал у себя в кабинете. Рассольник он отодвинул сразу, не терпел его. Мать варила каждую неделю, а он выливал в туалет, благо ел без нее. Мать всегда работала, только в воскресенье была с ним. И тогда они устраивали праздничный завтрак — никаких каш, бутерброды, яичница и оладьи; потом шли гулять, а обедали где–нибудь в столовой или кафе. Мама никогда не говорила, что это дорого, что надо экономить. Она расцветала в этот день, сидя за столиком в «Одуванчике» или «Рыжей лисе», на нее заглядывались мужчины, и Степе это нравилось…

Собственно, и этот «Дом» Степан Ильич открыл из–за нее. Мать на старости лет хотела пожить «для себя», насладиться беспечной жизнью, гулять по красивым аллеям, есть красивую, вкусную еду и ни о чем не думать. Степан к тому времени уже был преуспевающим, богатым человеком, пробился, протиснулся в этой жизни на хорошее, доходное место. Он предлагал матери уехать за границу, осесть где–нибудь в Италии или Греции, но она только рассмеялась.

— Ну куда мне, Степка, с моими–то языками! Я и по–русски говорю плохо, не литературно, могу и матюгнуться, а ты про Италию… Нет уж, давай–ка меня оставим здесь, на родном берегу.

Оставили. Мама прожила в Дералёво недолго, три года всего, сгорела от рака. Она тут и похоронена недалеко, Степа не хотел везти маму в ее родную Ахантыйку, где вся родня похоронена. Уж очень далеко…

— Степан Ильич! — постучалась к нему Лена. — Ваша орава поела и требует столы, ножи и кастрюли. Сахарный песок подвезли, банки пока только едут.

Она толкнула дверь, зашла, улыбнулась.

Степан повернулся от окна, уставился на нее равнодушным взглядом. В его руке Леночка заметила бокал с коньяком.

— Устал? Степ, ты слишком близко принимаешь к сердцу эту богадельню! Ну живут старики, и пусть живут. Благо не чокнутые, наш врач строго за этим следит. Да и пусть их! Это просто работа. Ты вот тут сидишь, пропитываешься их нафталином, впадаешь в депрессию…

Она вынула бокал из его рук, поставила его на стол, хотела сесть к Степану на колени, но тот смахнул ее, как муху. Лена неловко, враскорячку, отползла к окну.

— Да ну тебя! — огрызнулась она, поправила собравшуюся гармошкой узкую юбку. — Старик ты, слышишь? Ты как все они, понял? — она ткнула пальцем в окно, где прогуливались постояльцы. — Только они за свою старость платят тебе деньги. Ты жалкий, убогий, ты уже не мужчина, а так, откормленный бульдог. Знаешь что? Разбирайся сам со своими яблоками. Мой рабочий день закончен.

Она смахнула со стола бумаги, те, разлетевшись, осели на пол стайкой белых мотыльков. Бокал покачнулся, упал набок. Напиток разлился, запахло карамелью. Степан любил какой–то особенный сорт коньяка, с привкусом и ароматом карамели.

Лена на миг испугалась, что мужчина накричит на нее, бросилась, было, собирать листы, но Степа шепотом велел ей уйти прочь.

Лена была сиротой, этим умело пользовалась — только ленивый не жалел Лену–сиротку. Она всегда говорила, что мечтает о семье, о своем доме, уюте. Но не получилось. С первым мужем она разошлась через два года после свадьбы, решив, что он «гнет ее под себя», второй терпел долго, хранил семью, берег Лену, дал ей многое, ничего не получил взамен, даже ребенка, ушел к другой.

И вот появился Степан. У него было прошлое, «токсичные» отношения, развод, он тогда ещё платил алименты на двух своих детей. А Лена, легкая, смешная, очень понимающая и нежная, строила ему глазки, ненавязчиво подкармливала «домашним», жалела. Степан позволял ей быть где–то рядом, но домой не звал, с работы не подвозил. Он был ее начальником, она послушной подчиненной, но всё надеялась стать женой, даже в эту дыру с ним приехала, мать его обхаживала, думала, та Степе про нее расскажет, посоветует в супруги… Но Степкина мать к Леночке оказалась равнодушна, не до этого ей было.

Когда мама умерла, Степа слышал, как эта маленькая женщина с прищуренными глазами сказала кому–то по телефону: «Наконец–то! Она была невыносимой, ныла вечно, чего–то требовала. Хорошо, что Степа теперь свободен»! Это навсегда закрыло Леночке путь к Степиному сердцу…

… Степан с досадой промакнул лужицу на столе, встал, собрал бумаги. Уволить бы Ленку… Да, надо увольнять. Только бы замену достойную найти, уж очень она толковый работник.

От тяжелых мыслей его отвлек небольшой переполох на улице. Приехала машина с банками, постояльцы высыпали на веранду, потом, спустившись по ступеням, принялись помогать в разгрузке.

— Да что вы! — смеялись рослые, все в буграх мышц грузчики. — Не надо, надорветесь!

Один выхватил у Захара упаковку банок, хотел сам нести внутрь дома, но Захар не уступил, отобрал свою ношу.

— Дай, мальчик, я сам. Молодецкое взыграло, — улыбнулся старик. — Сила проснулась.

Грузчик пожал плечами, кивнул.

Тоня тоже помогала, по баночке таскала на кухню, где, весь в белом, как ангел, повар принимал товар, осматривал, обещал, что всё будет «по высшему разряду».

Степан Ильич вышел в коридор. Ему нужно будет подписать накладные, да и просто пройтись не мешает, размять ноги.

Впереди медленно, рассеянно глядя по сторонам, шла женщина.

«Из новеньких, — догадался Степан. — Заблудилась наверное!»

— Извините, вам помочь? Проводить? — слишком громко спросил он, поднос с посудой выпал из рук постоялицы, зазвенели вилки, упала на пол тарелка. — Простите, не хотел напугать… Валя? Валя, ты?! — Степан замер, удивленно глядя на суетливо ползающую по полу женщину.

— Извините! Я оплачу разбитую посуду, я всё сейчас уберу! — лепетала Валентина, потом замерла, сбоку глянула на Степана Ильича. — Ты? То есть вы?..

— Ну вот я… Валя, не ожидал тебя в таком месте встретить!

Ему почему–то стало так радостно, так весело, что захотелось скакать на одной ножке и крутить «солнышко» на турнике. Степан помог женщине подняться, по рации вызвал уборщицу.

— Пойдем, там затевается такое! — сказал он. — Пойдем! Варенье яблочное варить будем. Ты же умеешь?

Валя растерянно пожала плечами. Она вдруг почувствовала себя совсем старой, вон, даже в «Дом престарелых» приехала. И Степа видит ее такой, он видит все ее морщины и обвисшую на руках кожу… Вылетел из головы сын Женечка, его жена, которой Валентина мешала тем, что помогала ухаживать за больным с рождения внуком. Петя появился на свет с церебральным параличом, не самой тяжелой степени, но всё же… Невестка Лёля почему–то решила, что Валентина Семёновна навредит дитю, сделает с ним что–то такое ужасное, что и представить нельзя. Не давала свекрови подержать внука, покормить, не разрешала вывести его в коляске на прогулку. Его вообще не возили на прогулку, Лёля боялась, что Петенька заболеет…

Валя постоянно думала об этом, а теперь забыла. Степан прошел по ее жизни еще в институтские годы. Он ухаживал за ней, читал стихи, дарил цветы, а она вышла за другого. Степа громче всех кричал на ее свадьбе «Горько!», танцевал и пил, пил, пил… Его увели под руки друзья, усадили в такси, назвали шоферу адрес, а тот, как потом оказалось, вывалил Степана куда–то в кусты, предварительно пару раз наподдав, и обчистил парню карманы.

Того таксиста не нашли. Ну кто ж на свадьбе запоминает номер пойманного ночью такси?..

Валя винила себя, даже с мужем из–за этого поругалась, всё не могла успокоиться, а он, муж, ждал от нее ласки и романтики…

Степан тогда уехал. Говорили, что куда–то в Сибирь, что ворочает там делами, предпринимателем стал. Про его неудачную женитьбу Валя не знала, своих дел и забот было невпроворот. Разошлись, потерялись, прожили длинные жизни, а теперь вот опять встретились. Бывает же…

Выйдя на улицу, Степан Ильич громко поздоровался с таскающими банки мужчинами.

— Здорово, мужики! — залихватски крикнул он, скинул жилетку, засучил рукава, подхватил упаковку, лихо повернулся, чтобы шагнуть на лестницу, но тут охнул, выронил банки, те вдребезги разбились на каменных ступеньках. — Спина… Совсем забыл, что у меня спина…

«Мужики», каждому из которых было лет на пятнадцать больше горе–директора, развели руками, почесали в затылках и снова принялись за работу. Валя испуганно ойкнула, замельтешила перед Степой, повела его на веранду, усадила в кресло.

Они долго сидели там, совершенно одни, слушая, как с кухни доносится аромат томящихся в сахарном сиропе яблок, как гремят банки, поют женщины, Дарья— громче всех, ей вторит Тонин голос, остальные сливаются в нежный, томительный для сердца хор; смотрели, как испуганный, не ведь откуда сюда попавший, прыгает по саду заяц, вздрагивает от каждого звука. Скоро он исчез за яблонями. Валя вздохнула. Ей позвонил Женя.

— Мама! Где ты, мама?! Это Лёлька тебя прогнала? Она совсем с ума сошла из–за Пети! Мама, куда ты делась?!

Валентина Семёновна пожала плечами. Прогнала ли ее Лёля? И да, и нет. «Вы только мешаете! Ну зачем вы здесь?! Отойдите! Не трогайте! Вы не держите ему головку! Вы ничего не умеете!»… Чтобы купить хорошую, большую квартиру, у Женечки не хватало энной суммы денег. Валя предложила продать ее квартиру. «Я могу жить пока у вас, помогать с маленьким, — опрометчиво навязалась она к ним. — А потом перееду куда–нибудь». Женька согласился, деньги взял, то, что осталось, перечислил на мамин счет. Лёля поджимала губы, но молчала. А как родила, да еще больного ребенка, не выдержала. Ей хотелось закрыться от всех, спрятаться, Петю спрятать, укутать его своей заботой и оберегать от всего, от мира вообще. А тут Валентина Семёновна со своими советами, руками, песенками…

— Жень, всё хорошо. Всё так, как должно было быть с самого начала. Я сама влезла в вашу семью, Лёлю только раздражаю. Хватит. Я буду жить отдельно, вот, нашла себе в Дералёво гостевой дом, тут очень уютно, много пожилых людей…

— Чего? Ты уехала в дом престарелых? Мам, ну как же ты нас бросила? Я только с работы, ужина нет, Петя плачет опять! Мама! Я приеду сейчас за тобой! Лёля, оставь меня в покое! — Он что–то еще кричал, но Валя просто выключила телефон. Ей только было очень жалко Лёльку, что она осталась не с помощником, а с еще одним ребенком, и его, этого ребенка, таким воспитала Валентина Семёновна.

— Наладится, — уверенно сказал, не глядя на нее, Степан Ильич. — Хочешь, я позвоню знакомому, он занимается с такими детишками.

— Откуда ты знаешь? — удивленно спросила Валя.

— Я многое про тебя знаю, Валюша. Но что сюда приедешь, не узнал… Плохой из меня сыщик. Так что, хочешь, свяжусь, Лёле твой тоже нужно выбираться из этого пыльного мешка. Я тебе говорю, что всё наладится! Ну что ты плачешь, Валя?..

Он принялся вытирать её слезы своими пухлыми, короткими пальцами, качал головой и охал.

Елена Федоровна, накинув на плечи куртку и опять выпучив глаза, смотрела, как директор обнимает эту новенькую, растяпу Валентину, что грохнула тарелку. Да как он вообще может?! Как? Эта женщина старая, страшная, а она, Лена, ещё хоть куда! Всё же Степан осел, самый настоящий осел!

Елена Фёдоровна развернулась, ушла к себе…

… Вечером пробовали варенье. Степан Ильич распорядился сдвинуть столы, получился один длинный, как будто праздновали свадьбу. Постояльцы шутили, пели, вспоминали прошлое, пили чай и лакомились плодами рук своих. Антонина Яновна, сев рядом с Захаром, ухаживала за ним, смотрела, как встряхивает он кудрями, любовалась, считая, что он чем–то похож на ее покойного мужа. Дарья Ивановна просила подождать, когда будет готова пастила, мужчины качали головами, нахваливая угощение.

Степан Ильич смотрел на этих, в сущности, чужих друг другу людей, удивлялся, как можно так сродниться, сблизиться. Пусть это всего лишь на вечер, пусть мимолетно, но очень приятно. Значит не зря он всё это затеял, не зря выкупил в Дералёво заброшенную усадьбу, после всей бумажной волокиты открыл здесь свое заведение. Он как будто знал, что и Вале, Валентине Семёновне Кряжиной здесь понравится.

А что будет дальше — знают только спящие яблоневые сады да небо с пришпиленными к нему звездами…

… Елена Федоровна, подкатив чемодан к воротам, махнула рукой таксисту. Тот подъехал ближе, открыл багажник. Лена обернулась, еще раз посмотрела на мерцающий гирляндами дом. «Да пусть скиснет оно, всё их варенье! — подумала она. — Даже не позвали! Сами лакомятся, а меня не позвали!» Елена Фёдоровна поедет в столицу. Там уж ее оценят по достоинству, там накормят и вареньем, и пирожными! Мало что ли в мире таких вот Степанов Ильичей?! И на Леночкин век хватит!