Не складываются кусочки пазла… Никак… Вроде бы, радоваться надо, ведь солнце наконец, весна с ее скворушками и шебаршащими в прошлогодней листве дроздами, с нежными листочками, клейкими, скрученными на веточках деревьев, едва–едав выныривающими из тугих, налитых соком почек! Всё велит радоваться, а не получается… И место родное, и завалинка у дома, и забор, что сама красила, и река, напившаяся талого снега, несётся вдоль берегов, ударяясь о них и пенясь… И лодка на берегу, подставившая своё поросшее лишайником брюхо, старая, кое–где уже догнившая до скелета – всё тут есть, всё, по чему тоскуешь зимой, куда уносишься воспоминаниями, если особенно тяжело. Всё есть, а деда больше нет…

До этой весны он не дожил…

Сегодня приехали в деревню с матерью, в дом, где жили бабушка и дедушка, где Лёля проводила каждое лето, училась плавать, ездить на велосипеде, жгла костёр и загадывала желание, глядя на падающую прямо в Оку звезду…

Но деда больше нет…

Это случилось так внезапно, что Оля еще долго не могла поверить…

— Лёля, ты извини, что беспокою… — услышала Ольга бабушкин голос в трубке.

— Да, бабуль, чего?

— Да деду тут плохо, ночью в больницу забрали. Он всё тебя видеть хочет, надоел уже! Позови, говорит, Лёльку, да позови! Я ему говорю, что учёба у тебя, экзамены, а он упёрся. Есть, говорит, не буду, пока не приедет. Вот…

Ольга тогда растерянно замолчала. Она сегодня сдаёт последний экзамен и уезжает в санаторий с подругой, билеты уже куплены, собраны чемоданы… Но как же тогда дедушка?! Ведь ждёт!

— Где, бабуль? В какой вы больнице? Я сейчас приеду! — Ольга срывается с места. — Говори адрес!

— Да не спеши. Может тогда вечером?

— Нет, я сейчас! Мама уже знает?

— Да… Я звонила ей на работу, она сказала, что после обеда приедет, зайдёт поговорить с врачом. Занята сейчас…

Мама у Ольги деловая, времени нет ни на кого. Да и любит она, как потом поняла Лёлька, только себя, а дедушка Фёдор всем раздражал её – своими нравоучениями, советами, тем, что говорил правду в глаза, не стесняясь, что дочка обидится, тем, что Ольга любила его больше, чем своих родителей…

В больнице пахло хлоркой, лекарствами и почему–то лавровым листом, видимо, в столовой готовили обед для больных.

Оля, потоптавшись на ступеньках, зашла, оглядела холл. Там вдоль стен на банкетках сидели люди – с сумками, кульками, пакетиками или просто так; женщины мяли в руках платочки, кто–то читал, ожидая начала посещений, кто–то тихо разговаривал, обсуждая, к какому врачу лучше бы попасть.

— Оля! Детка, я здесь! — бабушка, всегда строгая, прямая, собранная, вдруг показалась Ольге на фоне огромных, выкрашенных в белый цвет колонн совсем высохшей, малюсенькой, точно мышонок, сложившей ручки перед грудью и испуганно озирающейся по сторонам. Нет больше былой стати, нет уверенности, всё ушло, заслонившись боязнью потерять Фёдора. Это рядом с ним Аглая вела себя уверенно и гордо, потому что он всегда рядом, у плеча, он как будто добавлял устойчивости этому изменчивому миру. А отодвинулся Фёдор, и покачнулась сама баба Аглая…

Высоченный потолок, лепнина наверху — сплошь виноградные гроздья да вазы с цветами, — арки переходов в другие помещения, — всё такое торжественное, нарядное… А на скамейках сидит горе, разливается по полу невидимой тягучей смолой, приковывает к себе судьбы и уж больше не отпускает…

— Бабуль, ну что там? Можно к нему? — Ольга никогда не была в больницах, ей страшно. Аглая берёт внучку за руку и ведёт по гулкому коридору куда–то вглубь здания…

Фёдор лежит в палате. Оля сразу нашла его глазами. Он, богатырь, покойно уложил свои руки–канаты на одеяле, ждёт, прикрыв глаза. А как увидел Лёльку, заулыбался, слабо, виновато.

— Ну вот и пришла. Не очень я тебя потревожил? Бабка говорит, экзамены у тебя? Побеспокоил?

— Нет, нет, у меня вечером, — соврала Оля.

— Ну тогда не пуха… А я что–то, Лёлька, устал… Вот на побывку сюда определили меня. Красиво тут, да?

Оля кивает, потом, взяв деда за руку, шепчет:

— Ты что?! Ты скорее выздоравливай, скоро же в деревню поедем, там наша лодка, удочки, там дел столько! Там…

Она говорит уверенно, быстро, боясь, что, если запнётся, дед передумает и не станет лечиться.

— Да, помню я, помню. Весной всё, всё весной… — кивает Фёдор.

Они с Олей уже оба понимают, что не будет никакой весны, что не будет в ней «них», будет только Лёлька, баба Аглая, Олины родители… А Фёдор в этот раз не поедет…

Оля выкладывает на тумбочку гостинцы. Но дед есть не хочет. Он устал. Жена ругается на него, ворчит. Ей страшно, и она прячет свой дикий, ледяной страх за этой злостью – на себя, на мужа, на врачей и весь мир. Она уже хоронила – мать, отца, других родственников, но к этому нельзя привыкнуть, это всегда по–новому больно…

— Оль, ты иди, слышишь? Там, в столе у меня, дома, компас, тебе будет. Я всё хотел отдать, да забывал. У бабки попроси, она найдёт. Он старенький, но правильный, выведет!

— Да куда ж я без тебя, деда?! Вместе бродить будем! — уверенно кивает Оля, встаёт. Пришёл врач, гонит посетителей, потому что скоро обход. Только потом Ольга узнает, что в этой больнице пускают родственников в неурочный час к самым тяжёлым, что Ольга – вот такая неурочная посетительница, а значит…

— Иди, Лёлька! Не нарушай порядок! А я посплю, устал…

Баба Аглая тащит внучку за собой, одевает на неё пальто, сует в руки рюкзачок.

— Успеваешь ещё на экзамен–то? Беги, а я тут подежурю.

Ольга только качает головой. Экзамен закончился час назад…

После похорон, когда немного пришли в себя, стали решать, что делать с деревенским домом, оставшимся от деда.

Бабушка сказала, что туда больше не поедет, тяжело ей одной.

— Можно продать. Только убрать там весь хлам! — деловито рассуждает Олина мама. Она всегда деловая, всё схвачено, всё продумано.

— Оставьте, зачем продавать?! Папа, ну хоть ты скажи! — возмущенно вскакивает Оля. Но отец только машет рукой. Он всегда на стороне матери, или просто в стороне – в стороне от жизни, проблем, забот… — Дедушка любил эти места, я тоже хочу, чтобы там был мой дом! — уверенно говорит тогда Ольга.

— Мы сами решим, что и как, — одёргивает мать. Она всегда одёргивает: «Оля, перестань петь, Оля, перестань танцевать, что ты как бешеная?! Ольга, тебе нельзя, Ольга, ты не должна…»

Дождавшись первого тепла, поехали в деревню.

— Оленька? Вы?! А мы уж думали, так дом и сгниет, никто наведываться сюда не будет… — окликнула Ольгу женщина из избы напротив. — Соболезнования, Оленька, хороший Фёдор был, настоящий мужчина… Ну а вы что? На побывку али как?

— На побывку, тётя Таня, на побывку.

Ольга соврала… Тёте Тане, хорошей, доброй тёте Тане, которая всегда угощала Лельку свежим вареньем, которая всегда совала в руку то конфету, то свистульку, приветливо кивая Ольге… Соврала. Не стала говорить, что родители решили участок продавать…

— Ну и хорошо, — довольно кивает соседка, уверившись, что Федоровы угодья останутся прежними. — А то даже жаль дом-то! Дед его твой, Фёдор, сам по брёвнышку собирал… А он приходит, знаешь, иногда… — Татьяна всхлипнула.

— Кто?

— Да Федор, дед твой! Не веришь?

Ольга растерянно пожала плечами.

— И никто в деревне не верит. А он приходит! Иной раз выгляну в окошко, а он под своей вишенкой сидит на скамеечке, руки сложил, ногу на ногу закинул, любуется. И знаешь, не страшно мне вовсе, хотя покойников боюсь, призраков всяких. А на него посмотрю, и такая благодать! Золотой был человек!..

Ольга повернулась, стала рассматривать вишнёвое деревце с завязями цветков. Они, белые, с пушистыми серединками и розоватыми краешками, всегда обсыпали дерево густо-густо. Вишня становилась похожа на японскую сакуру. А потом зрели плоды. Птицы-воровки таскали ягоды ранним утром. Прилетали, треща и покрикивая, рассаживались по веткам, и давай портить урожай. Клюнут бочок, упрутся клювом в косточку, ударят по ягоде, она на землю полетит, а птицам что?!.. Они на новую уж целятся…

Первые, самые крупные вишенки, Фёдор собирал особенно тщательно, летунам не оставлял, всё Ольге отдавал. А уж как внучка наелась, то и птицам можно полакомиться. Обливная, вся в темно-красных, цвета выдержанного красного вина горошинах, вишня кормила всех… Не досыта, разве наешься ею, но до того, чтобы зимой вспоминать этот вкус на губах так, как будто вот только что ягодку съел…

Скамейка под вишнёвым деревом совсем покосилась, точно на один бок припала, устав поддерживать года, незримо садящиеся на неё всякий раз, как Фёдор отметит свой день рождения. Но теперь всё, теперь другие даты. Они тоже связаны с Фёдором, только мрачные, наполненные грустью…

Соседка постояла ещё немного, ожидая, что Оля пригласит её в дом помянуть старика, не дождалась, ушла, что-то бормоча…

Ольга вздохнула, брызнула водой себе на лицо. Неприятно… Слишком холодная вода из рукомойника заставила её ахнуть, как будто она окунулась в прорубь на Крещение.

Перед глазами сразу появилась картинка:

Крещенские купания, ночь, морозно. Оленька, маленькая ещё, кругленькая, стоит, переминаясь в валенках, держит дедову ушанку, а он идёт вперед, могучий, косая сажень в плечах, ладони, кажется, могут раздавить камень, чуть кряжистые, «кавалерийские» ноги, как два столба, подпирают ходящее мышцами тело, шея тоже могучая, вся в тугих жилах… Волосы у деда всё ещё чёрные, но с серебряными искринками. Не обходит и его седина, как ни храбрится он, как ни улыбается, а подкрадывается старость, нагло захватывая себе Олиного деда по кусочкам – волосы, руки, глаза…

Вот он обернулся, подмигнул внучке, она восторженно кивнула, затаив дыхание. Бабушка Аглая стоит рядом, крепко держит Ольгу за руку, но та и не думает никуда бежать, просто смотрит. Вот Фёдор пошёл по лесенке в ледяную воду, в прорубь. Ныряет, спокойно дыша, на миг пропадает под водой, Оля даже боится, не утонул ли! Но нет, вот он снова выныривает, крестится, потом опускается под воду второй раз. Масляная, тяжёлая, тёмная субстанция смыкается над ним, подсвеченная тремя фонарями, установленными тут же, у проруби, для верующих, что пришли омыться Святой водой.

Ольгу в прорубь дед не пускал. Как не ругали его другие, мол, ребёнка очистить надо, благословить, а он, де, мешает, но дед только качал головой.

Всего год назад девочка переболела воспалением лёгких, сказалось на сердце, теперь нужно ребёнка беречь…

— Ничего, внучка, вот закаляться начнёшь, потихоньку—полегоньку и ты в купель нырнешь, не спеши. Бог и так тебя любит. Бог всех деток любит, хоть ты какой, хоть нырял, хоть нет! Он на нас невидимой водой поливает, благодатной!

Дед гладит Олю по голове мокрой рукой, она прижимается к его пахнущему овчиной тулупу… Крещение, люди, какое–то торжественное, возвышенное настроение, тихие слова… Не было бы там деда, совсем по–другому Оля смотрела бы на великое таинство, глазами бабушки бы смотрела – строго, прямо, оценивающе… А дед учил видеть во всём душу, радость видеть…

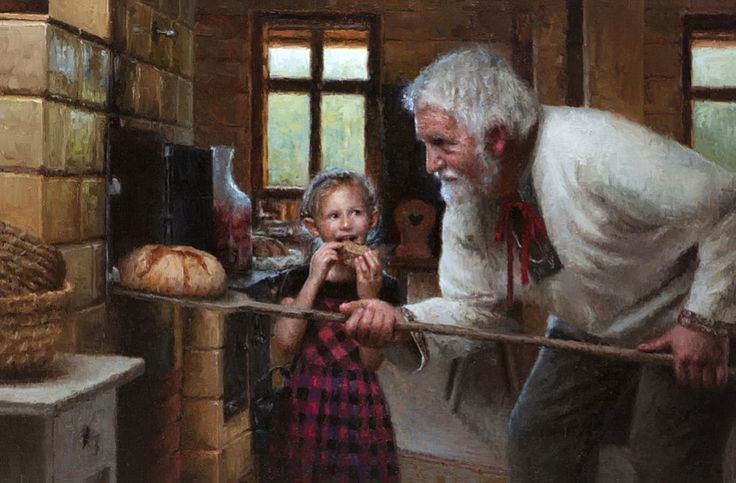

Потом, после омовения, ехали домой, к деду в дом, там долго ещё сидели у печки. Дед рассказывал сказки, заваривал чай с мёдом, благодатно улыбался, усадив Лёльку к себе на колени…

Участвовать в крещенских купаниях Оля стала только лет с пятнадцати. В первый свой раз она испугалась, наслушавшись бабушкиных страшных рассказов, как терялись люди в проруби, как не выдерживало у них сердце… А вдруг и она, Лёлька, в своей белой рубашонке, из–под которой выглядывают худые ноги, потеряется подо льдом?! Тот как будто стягивался на поверхности прорубленной дыры, искрился крошкой, царапал кожу, как не вычерпывали её люди.

— Ну что ты? — дед серьёзно смотрит на Олю, она дрожит, чувствуя под босыми ногами холод. — Давай вместе, девочка, не робей…

И его могучее тело уже рядом, Оле кажется, что слышно, как бухает его сердце. Лёлька хватает деда за руку, они вместе делают глубокий вдох и шагают в воду. Оля поскальзывается, вот сейчас она, разинув рот, упадёт вниз, захлебнется и утонет. Кричит что–то сварливо на берегу бабушка, Оля пугается еще больше…

Но огромные, шершавые руки уже подхватили её, помогли…

Дед…

Всё детство с Олей был только он. Бабушка молчаливой тенью скользила по дому, стряпала, шила, копалась в огороде, ругалась; зимой, в городской квартире, вышивала, смотрела телевизор… Её, бабы Аглаи, в Олином детстве и не было почти, а дед любил возиться с единственной внучкой, учил её корабельному делу, складывая из спичек модельки, учил рыбачить, а потом жарить на костре улов. Учил без тени страха входить в полноводную Оку и плыть до другого берега, разрезая течение своими ловкими руками. По первости, пока девочка только росла, крепла, плавал с ней сам. Потом только на берегу следил за её головой, то и дело ныряющий под воду. А моторка всегда наготове, чуть что, и дед уже мчит по водной поверхности спасать внучку…

Ещё один особенный урок, которому он обучил Олю, это не бояться ступать ногами по дну. Олины подружки, прикатив как–то на Оку в гости, визжали и выбегали из воды, чуть почувствовав под водой препятствие. Коряги, скользкие, теплые, водоросли, шевелящиеся будто змеи, песок, ракушки — всё пугало их, а Оля смело шла, только улыбалась. Дед учил её чувствовать реку наощупь. Тогда, как он говорил, любая вода тебя не испугает, ведь боятся обычно чего? Непонятного, сумрачного, сокрытого, того, что нельзя разглядеть. А тебе и смотреть не надо, ты и так ко всему готова!

Да, Ольге это помогло. Делать выбор в собственной жизни, потом решать ещё и за сына, Мишку, было тяжело, приходилось идти вслепую, но жизненные коряги — это просто дерево, упавшее на дно и теперь прячущееся там, светящееся в темноте и цепляющее за ступни. Подними повыше ногу, и ты уже впереди, а страшное препятствие далеко в прошлом.

— Исследуй! Ногой проведи, велика ли палка? Сучки, рогатины есть? — говорил он, нарочно уводя Олю в заводь, где по песчаному дну разбросаны старые ветки, принесённые сюда течением, да и выброшенные за ненадобностью.

— Боюсь! Скользкие они, вдруг змея?! — отступала Оля, хватая деда за руку.

— У, ягнёночек ты мой! Змея сама тебя боится, кусает только ради защиты. Нет тут змей, Карпы только прячутся. Вон боками как поблескивают, смотри!

Он тыкал пальцем вперёд, на глубину, где в предчувствии грозы беспокойно ходила рыба.

— А ну-ка, вон до того островка дойди, да не бойся, вместе пойдём!

Фёдор брал внучку под локоть, шёл рядом, останавливался, исследуя дно ногой. По Олиной спине бегали мурашки, она по началу пугалась своих ощущений, но потом привыкла, двигалась уверенно даже в мутной после дождя воде.

Если поскользнется и завалится набок — не беда, это просто коряжка её, словно лошадка непокорная, сбросила…

Много вот так придётся Оле брести по жизненному океану, вслепую выбирать дорогу, оскальзываться, царапаясь о не ведь откуда взявшееся препятствие, но уроки деда помогут.

— Ну не утопла же! Побултыхалась маленько, да и встала опять! Ничего не произошло, а царапины заживут! — говорил он, прижимая к себе всхлипывающую, с выгоревшими на солнышке волосами головку. — Зато на остров дошли, тут благодать…

Вот так и бредёт по жизни Оля, вперед и вперед, через препятствия, обман, предательство, через мамины «Оля, хватит! Ольга, ерунду ты придумала! Оля!..», через отцовские протяжные: «Оля, маму слушайся, мама знает… У мамы спросить надо…» Но Ольга не у них всегда совета спрашивала, а у деда. С кем дружить, с кем целоваться, куда идти учиться, что хорошо, а что гадко, что достойно, а что низко и подло… Дед учил всему, потихоньку, день за днём, незаметно передавая Оле свою жизненную науку. Он много видел, много пережил, он умел быть счастливым, даже когда это, кажется, невозможно. И ушёл он счастливым, вот так и брёл, кажется, по мелководью к спасительному, прекрасному острову, сидит теперь там на песке, улыбается…

И Оля вслед за ним идёт, знает, что деда не подведёт!

Дедов остров с выросшими на нём редкими кустами был весь бело — охристый от диковинного песка, намытого сюда рекой. Поставь пальму, кокос положи — и вот тебе готовая картинка для открытки! Ничуть не хуже! Но чтобы дойти до красоты, счастья, надо постараться, поработать, рискнуть.

Эту науку Ольга досконально изучит, когда её жених, Потап, разобьётся на мотоцикле. Лёля будет по частичкам собирать себя, свою веру в хорошее, в то, что счастье просто отодвинулось на несколько шагов или изменило маршрут.

Она тогда снова будет стоят всё под теми же сводами, белыми–белыми, с лепниной в виде винограда и ваз, в гулком холле городской больницы, смотреть на сидящих в рядок посетителей, искать глазами маму Потапа, тётю Свету. Но её там не будет.

— Ольга, нам не сюда, детка… — Светлана неуверенно тронет Лёлю за плечо. — Нам надо в морг…

Потапа нет, деда тоже нет, а то бы уткнуться в его овчинный тулупчик, пострадать, нареветься сильно, до икоты, но зато внутри станет легче…

Сразу после похорон Потапа Ольга рванула в деревню. Мать только покрутила у виска пальцем, мол, куда несёт, совсем, что ли, с ума сошла?! Отец вообще не выходил из своей комнаты, ему было, кажется, наплевать на мир, который бешено мчал мимо.

А в деревне был дед. Незримо, тенью, вздохом, но он был там, он мог утешить и приласкать, мог дать силы идти дальше… Дом этот Ольга себе отвоевала, теперь она там хозяйка…

… Тогда, в первое время после смерти Фёдора, мать твёрдо решила продавать дом, баба Аглая не сопротивлялась, равнодушно смотрела, как выносят из избы старые половики, стулья, снимают со стен картинки, газетные вырезки, где Федя, еще молодой, стоит и улыбается на фоне какого–то агрегата, не то на лесопилке, не то ещё где. Аглая пережила всё это, отпустила, ей как будто и всё равно.

А Оле нет! Она злым щенком бросалась на вещи, что уносили в сарай, выуживала самое ценное, тащила обратно к себе в комнату.

— Нет, мама! Нет, это мой дом, дед мне его хотел отдать! Не тебе, а мне! И я его не продам, слышишь?! — дерзко вскинув голову, сказала Ольга, когда отец потащил к костру дедову тужурку, ватник, прошитый красными нитями. Его иногда носила и Лёлька, если было зябко в доме. — Отдайте! А ну оставьте всё, как есть!

— Ты что, дочка?! — удивленно, с презрением оглянулась мать. — Зачем здесь это? Гниль и ветхость! На помойку, и дело с концом! А ты сначала стань человеком, самостоятельным, умным, а уж потом указывай. Если бы хотел, то завещание бы написал. Нет завещания. И точка.

Оля, схватив дедово ружьё, выскочила на улицу и побежала вниз, к реке. Оттуда скоро послышались выстрелы, деревенские перепугались, стали выскакивать из домов.

— Чего у вас?! — прибежала запыхавшаяся Татьяна. — Кто стреляет?!

— Ольга с ума сошла, — пожала плечами Валентина. — Не хочет дом продавать.

— Что? А она мне сказала, что жить будете… Валечка, да как же продавать?! Нехорошо это! Ведь ты здесь выросла!

— А меня кто спрашивал, хотела я тут расти или нет? Спрашивал? Вы, тётя Таня, идите своей дорогой. Мы сами разберёмся!

Валя быстро зашагала туда, где всё еще палила рассерженная Ольга. Взмыли в небо вспугнутые из зарослей утки, загоготали гуси на соседнем участке, катер, нёсшийся по воде, резко затормозил, развернулся.

— Речная охрана… — догадалась Оля, но не стала убегать. Пусть поймают, упекут за решётку, пусть!..

На катере были все те, кто Фёдора знал, уважал и всегда считался с его мнением. И Ольгу они знали. Не раз приводил дед девочку к костру, когда жарили рыбу, усаживал на брёвнышко, подстелив свой пиджачок и, кивнув мужчинам в штормовках, говорил:

— Ну, ребята, смена моя растёт. Вот не станет деда Фёдора, вы к Ольге ходите, если что. Она тут будет главная…

И никогда бы не поверили тогда те рыбаки, что эта щупленькая, тихая девочка с загоревшим до коричневаты личиком и обгрызенными ногтями станет палить из дедова ружья, каждый раз вздрагивая от сильной отдачи, плача и крича.

— Ольга, ты чего? — дойдя в высоких сапогах почти до самого берега, удивлённо спросил Тимофей Ильич. — Ты оружие–то положи, не надо его так трясти! Убьёшься же!

— А ну и убьюсь, что с того?! Они там дом растаскивают, продавать решили, а мне сказали, чтоб не лезла. Нет деда, некому порядок навести, так и пусть убьюсь! — сквозь слёзы рассказывала Лёлька, потом, уронив ружье на песок, зажмурилась.

— Продавать, говоришь? А ну пойдём–ка…

Тимофей Ильич повесил оружие себе на плечо и уверенно зашагал по тропинке. Ольга медленно поплелась следом.

— Валентина Фёдоровна? — окликнул моряк идущую ему навстречу женщину. — Что у вас тут происходит? Дочь до истерики довели, не стыдно?

Валя опешила от такого наскока, хотела что–то сказать, но тут из–за спины дяди Тимы вышла дочь.

— Если продадите дом, если участок отдадите кому, то убегу, понятно? Не смейте, слышите?! Не надо!

Оля опять расплакалась, отвернулась, размазывая рукой слёзы по щекам.

— Не надо, Валя… Ты эти места не любила, все это знают. Но дочке не ломай жизнь… Прикипела она тут, прижилась, тут Фёдором все дышит, — Тимофей Ильич покачал головой. — Оставьте, уж не такая это обуза… А Оля замуж выйдет, будут тут жить летом…

Валентина поджала губы, развернулась и пошла обратно.

— Ольга, ну что стоишь? Сколько можно тебя ждать?! — кинула она через плечо.

— Иди, Лёлька, иди. И больше не пали со всей дури, не ровен час, кого подстрелишь! — Тимофей подтолкнул девушку вперед. — Патроны я выну, потом придёшь, отдам. Потом, когда поумнеешь.

Оля послушно кивнула.

— Почему ты не любила деда Федю? — спросила она, поравнявшись с матерью. — Он же твой папа!

Валентина на миг остановилась, потом пошла быстрее.

— Ну и что с того, что папа? Ты, вон, меня тоже не любишь, а я твоя мать. Думаешь, я не знаю, сколько ты на меня жаловалась?! Дед хорошим тебе казался, добрым, да? А со мной он не был таким. Он вообще никаким не был. Я не его родственная душа, вот и не сложилось у нас. Я не люблю запах рыбы и водорослей, я не терплю, когда кусает мошка и пищат комары, я ненавидела ездить сюда, пряталась в доме, просилась в город, а он заставлял дышать воздухом, всё лето держал меня тут, потому что сам так привык. А я хотела гулять с подругами по улицам, ходить в кино, театры, мыться в нормальной ванной и носить не резиновые сапоги, а туфли. Но нет, дед твой насаждал любовь к земле. Но у меня это не прижилось. Если так тебе нужно, то дом мы оставим, но я сюда ни ногой, поняла? И не зови! Я с отцом так и не подружилась, была ему чужой, а ты, вон, за двоих ласку получала от него… Смешно…

Валентина как будто уговаривала сама себя, что не приедет, что забудет сюда дорогу.

Ольга кивнула, потянулась, хотела обнять мать.

— Прости, мама, я не хотела так…

— Да что уж! Шагай вперед, бунтарка!..

Валя слово своё сдержала, в деревенский дом больше не ездила, проводила лето в городе. И мужа не пускала. Только Ольга наведывалась, сначала одна, потом с Потапом, а вот теперь, когда того не стало, снова приехала одна, распахнула дверь, выпустив наружу холодный, спёртый воздух, зашла в тёмные сени, споткнулась обо что–то… Сапоги, высокие, резиновые, для рыбалки. Потапу покупали…

Ольга осела на пол, скукожилась, закусила костяшки пальцев и заплакала. Она всех теряет – всех, кто самый родной, близкий, кому душу могла отдать, не боясь, что растопчут её… Всех…

— Ну и что сидишь? Иди на реку, там рыба играет, загляденье!

Ольга вздрогнула. Рядом с ней, протягивая свою куртку, кожаную, похожую на те, что носили лётчики, стоял Фёдор. Он смотрел прямо, уверенно, будто только что вышел за дровами и вот вернулся, чтобы увести внучку на берег.

— Давай–давай, родная. Пора.

Лёлька медленно встала, набросила протянутую ей куртку на плечи, спустилась по ступенькам, вышла за калитку.

— Ты как здесь? — спросила она деда, ухватив того за руку.

— Что за вопрос? — удивился тот. — Я всегда здесь. То на лавочке посижу, то с рыбаками шуткой перекинусь, я всегда тут… Ты просто не замечала.

— Да… Потап погиб, деда… — прошептала Ольга, остановившись.

— Знаю, детка. Но надо идти, надо вперёд! По корягам, помнишь, как учил? Впереди счастье, впереди оно ждёт. Потап хороший был мальчонка, нравился мне, да уж судьба есть судьба. Так на роду написано, не изменить. А ты всю любовь–то, ну ту, что ко мне была, к нему, береги, тебе она сердечко отогреет, ты с нею богаче становишься, теплее. Не черствей внутри, слышишь?!

— Слышу… Мне грустно, деда…

— И это знаю. Но давай светло грустить, ага? Давай воспоминаниями жить хорошими и идти вперед, к острову нашему с тобой. Там песок, там тепло и красиво.

— Без тебя не могу. Одиноко, — пожала плечами Лёлька.

— А я рядом. Приду скоро к тебе опять, маленько подожди только… Ну вот, дошли, смотри, какой туман! Молоко парное разлили, подсветили с той стороны лучами, гляди, как золотом закат щедрится! Разве могу я от такого уйти, бросить, позабыть?! Неет… Рыбаки знакомые мою шутку вспомнят – вот он я, ты на вешалке в доме штормовку поправишь – опять я рядом, ты на крылечко утром выйдешь босиком, а я тут как тут, уже у бочки с водой умываюсь. Мы же все тут, Лёля, тут! — он положил руку себе на грудь, мощную, обтянутую тельняшкой, гордую. — Нашла, что думать!!! Бросили мы её! Неа, не балуй, говорю! Не бросал никто, с тобой мы!

Ольга хотела обнять старика, чмокнуть его, как в детстве, в ухо, чтобы Фёдор засмеялся, закричал от того, что щекотно, но… почувствовала на лице чей–то мокрый язык, испуганно открыла глаза…

— Ирбис… Ирбис, ты что тут! Ирбис…

Соседский пёс пришёл утешить уснувшую прямо на полу девчонку, он пришёл согреть её, потрогал лапой, задышал на ухо, заскулил.

— Нет, детка, нет, я не плачу, это показалось тебе. Ну, пойдём что ли к тёте Тане? Может, чаю попьём…

Ольга, поправив на плечах дедову куртку, спустилась по ступенькам вниз, следом за ней шёл Ирбис, лохматый, гигантский пёс, отважный и умный. А в дверном проёме, Оля точно знала, стоял дед Фёдор, кивал, провожая внучку. Он здесь, он рядом…

Ольга часто вспоминала обещание деда о том, что он вернется к ней, не верила, усмехалась, но ждала…

Это случилось через семь лет, когда Ольгин сын, Мишка, вышел утром в одних шортиках на крыльцо, раскинул руки и жадно втянул ноздрями прохладный, пахнущий водорослями воздух. Его грудка, еще маленькая, но крепкая и сильная, надулась парусом, выпятилась, потом мальчонка издал не то рык, не то вздох. Он никогда не видел и не слышал, как это делал его прадедушка Фёдор, но повторил всё с точностью до самых мелочей.

Оля замерла в дверях, выронив из рук Мишкины штаны.

— Лёль, ну ты чего?! Иди, правнука–то моего одень, что он щеголяет достопримечательностями своими на всю округу! — услышала она голос деда, вздрогнула, улыбнулась. Дед вернулся к ней, как и обещал…

И да не прервётся эта связь прошлого и будущего, самого родного, тёплого, близкого, что даёт нам силы идти дальше, наступая на коряги и спотыкаясь. Рядом с нами идут те, кого мы любим, они помогут, спасут, они – в нас…