Когда Марина впервые услышала от мужа: «Папа у нас поживёт немного, пока не освоится», — она молча кивнула, но внутри что-то неприятно заныло. Это «немного» она уже проходила — когда племянница жила у них три месяца «на время курсов», или когда свекровь после операции «просто долечивалась». Всегда начиналось с «немного», а заканчивалось её бессонными ночами и пустыми банками варенья в подполе.

— Он в своей квартире не хочет? — осторожно спросила Марина, убирая со стола после ужина.

— Там пусто. Мать умерла, ему тяжело. А тут — семья, общение, тепло. Ему уже восемьдесят, понимаешь?

Понимала. Но сердце подсказывало: никакого «тепла» не получится. Виктор всегда идеализировал отца — бывшего прораба с железным голосом и замашками полковника. Для Марины же Анатолий Петрович был тем самым мужчиной, который на их свадьбе громко спросил: «А бывший твой не пришёл на гулянку? Или боится Виктора? Ха-ха!»

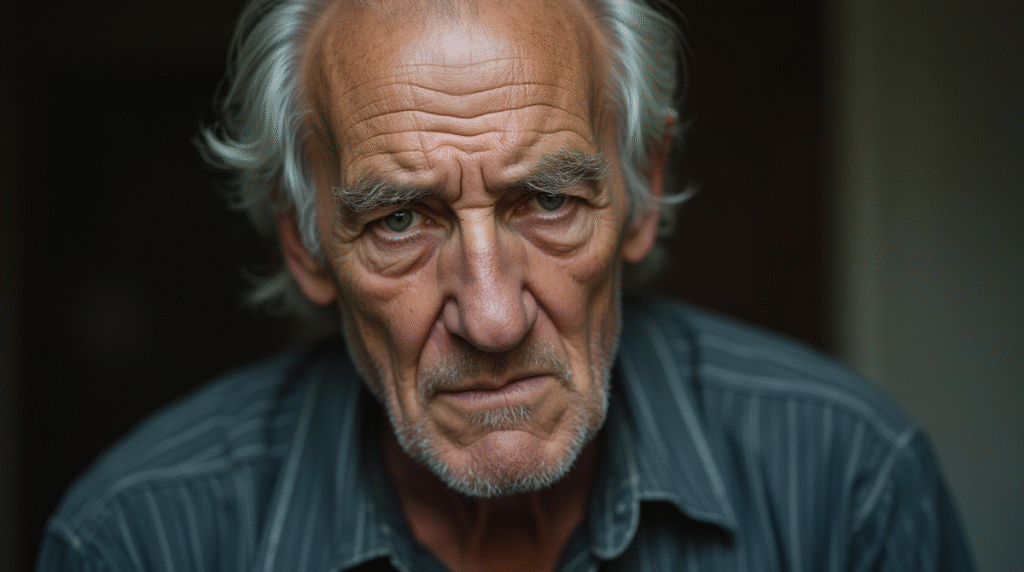

Он приехал в пальто старого покроя, в шапке-ушанке, пахнущий нафталином и крепким табаком. У него были тяжёлые шаги, твёрдый голос и хриплый смех, который Марина сразу возненавидела.

— О, хозяйка! — сказал он, переступая порог и оглядывая её с ног до головы. — Похудела ты! Или это платье тебя обтянуло?

Марина натянуто улыбнулась:

— Проходите, Анатолий Петрович. Вам комнату Виктор подготовил.

— А чего он? Ты, вроде, в доме баба главная? Или всё по-современному теперь?

Он смеялся, а Марине хотелось бросить в него тапок. Но она только промолчала и показала комнату.

— Тут кровать, тумбочка, телевизор… Если что — зови.

— А ты что, думаешь, я старый хрыч, сам ничего не могу? Да я ещё ого-го! Только скажи — и лампочку вкручу, и розетку проверю. И уму-разуму могу научить кого надо, — сказал он, тяжело опускаясь на постель и с размаху хлопая по матрасу. — Мягко! Нормально живёте, однако.

Марина вышла и в коридоре глубоко вдохнула.

Первую неделю он «осваивался». На кухне заявлял:

— Ты мясо-то солить умеешь? А то нынче женщины всё на автомате: нажала кнопку, вышла в интернет, забыла, где кастрюля стоит.

Каждый день он смотрел телевизор так громко, что у Марины дрожали чайные ложки в ящике. Один раз она попросила убавить — он ответил:

— Ты, милая, лучше надень беруши. А то уши у тебя нежные, как у зайца.

Виктор лишь пожимал плечами:

— Да ладно тебе, это же мой отец, он просто шутит. Старики такие.

Но это были не шутки. Это был методичный нажим, как в старом советском цехе: довести до предела, а потом сделать вид, что ничего не произошло.

Однажды Марина обнаружила, что её халат пропал. Тот самый с цветами, в котором она по утрам ходила пить кофе. Через час нашла его… на Анатолии Петровиче.

— Что ты творишь? — ахнула она.

— Да чё ты? Удобный халат, мягкий. Я ж дома, не на параде. Тут вон и поясок нормальный. А если сильно мешаю — купи себе другой.

Марина рассказала Виктору. Он посмеялся:

— Да халат-то — ерунда. Ну, неужели жалко?

Марина подумала: «Пожалуй, в этом доме жалко только меня».

Однажды, готовя на кухне, она услышала, как Анатолий Петрович с кем-то говорит в коридоре. Высунулась — он болтал с соседкой из четвёртого этажа, тётей Люсей.

— А это вот — моя невестка. Всё по моде, всё по-новому. Воспитывать бы её надо, да мне уже лень. Пусть живёт, как может.

Марина стояла с ножом в руке и сдерживала дрожь. Потом, всю ночь, она не спала. Вспоминала, как когда-то боялась чужой оценки, как старалась понравиться, быть удобной. И как теперь — взрослая, опытная женщина, — снова чувствует себя растерянной девчонкой.

На десятый день она попросила Виктора:

— Давай обсудим, как долго он у нас пробудет. Мне тяжело.

— Ты не переживай, — отмахнулся он. — Он привыкнет и перестанет чудить. А если мы сейчас его выставим — я себе не прощу. Он один, Марин. Старый.

— А я кто? Я — молодая? — глаза её блестели от слёз. — Мне теперь каждый день терпеть?

— Ты же сильная…

Вот она, классика: если женщина сильная, значит, пусть тащит всё на себе. И только ночью, лёжа на боку, Марина впервые подумала: «А если не тащить? А если перестать быть “сильной” и начать быть живой?»

Но пока — она ещё тащила. Потому что так заведено. Потому что «старый человек», потому что «отец мужа». Потому что не хотела войны.

Но, как известно, война начинается не с выстрела. А с того, как тебе в душу ставят грязные сапоги.

Через месяц Марина чувствовала себя как в осаждённой крепости. Всё, что было привычным — ритуалы, тишина, личное пространство — исчезло. Анатолий Петрович жил в их квартире, как генерал на передовой: громко, властно и с полным ощущением, что это его территория.

Он вставал в шесть утра и с хриплым кашлем шёл на кухню. Открывал холодильник, критиковал его содержимое:

— Опять йогурты эти… Как Виктор это ест? Где нормальный творог? Где сало?

Он мог зайти в ванную, пока Марина там была — «ничего страшного, у нас что, разные тела?». С каждым днём она чувствовала, как её границы сужаются, как в этом доме остаётся всё меньше места для неё самой.

Однажды, когда Марина разговаривала с дочерью по телефону, Анатолий Петрович влез в разговор:

— Это ты опять с Катькой болтаешь? Всё по телефону, всё трындишь. Она что, без тебя жить не может?

Марина зажала трубку рукой:

— Извините, Анатолий Петрович, это личное.

— А у нас что, секреты? Я в этом доме живу, мне всё знать положено.

Он ушёл, но оставил после себя липкое ощущение — будто кто-то заглянул в душу без разрешения.

Дочь сказала по телефону:

— Мама, давай ты к нам на недельку приедешь? Побудешь с внуком, отдохнёшь.

Марина уехала на четыре дня. Она впервые за долгое время высыпалась, пила кофе в тишине, смеялась с внуком. Но каждый вечер тревога подступала — дома её ждал этот человек, и муж, который делает вид, что всё нормально.

Когда Марина вернулась, первым, что она заметила, был беспорядок. Не грязь — хаос. Чашки в шкафу стояли вверх дном, носки сушились на батарее в гостиной, её любимая скатерть была испорчена кетчупом.

Анатолий Петрович встретил её как ни в чём не бывало:

— О, хозяйка вернулась! А мы тут жили по-настоящему, без ваших этих чистюльных заморочек.

Она молча пошла в спальню. Через двадцать минут нашла в своей прикроватной тумбочке… пачку сигарет и пепельницу.

— Это ещё что?

Анатолий хмыкнул:

— Ну я ж не знал, что это священное место. Просто удобно. А курить мне где?

— А балкон на что?

— Балкон продувает. Мне восемьдесят, если ты забыла.

Это было слишком.

В тот вечер Марина впервые не стала ждать, пока Виктор сам «что-нибудь поймёт». Она прямо сказала:

— Либо ты с ним говоришь, либо я. Но жить так больше нельзя.

— Он пожилой. Пойми, он всегда был таким. Ему тяжело меняться.

— А мне не тяжело? Я тоже не девочка. Я тоже хочу дома чувствовать себя в безопасности.

Он ушёл на кухню. Через двадцать минут сказал:

— Я с ним поговорю.

Она не верила, но надеялась.

На следующее утро Анатолий Петрович подошёл к ней с чашкой кофе.

— Виктор говорит, ты на меня обиделась. А ты, Марин, скажи прямо — ты меня выгнать хочешь?

Она смотрела на него молча.

— Только помни: если меня не станет, твой муж себе этого не простит. Я не вечный. Пару лет — и всё. Потерпи немного.

Она не ответила. Потому что внутри уже кипело — но не яростью, а отчаянием. Её жизнь превращалась в выживание, где чувства нужно было «терпеть немного», где её личность имела ценность только после чьей-то смерти.

На третий день после «разговора» Марина заметила, что её дневник исчез.

Она вела его много лет, записывала туда размышления, воспоминания, тревоги. Прятала под стопку старых журналов в шкафу. Искала полдня — не было.

И только вечером, случайно зайдя в комнату Анатолия Петровича, она увидела: дневник лежит на тумбочке. Открытый. На странице, где она писала: «Я больше не выдерживаю. Иногда думаю, что лучше бы он уехал навсегда. Это ужасно, но это правда.»

Он сидел в кресле, смотрел телевизор, и, не отрывая взгляда, произнёс:

— А ты злая, Марина. Я думал, ты добрая. А ты просто терпишь и пишешь гадости.

Она почувствовала, как земля уходит из-под ног.

— Ты… читaешь мой дневник?

— Не волнуйся, я не осуждаю. Просто ты другая, не та, что при муже улыбается. А мне важно знать, с кем я живу.

В тот момент что-то внутри неё сломалось. Она вышла из комнаты, зашла в ванную и заперлась изнутри. Плакала. Не тихо, не сдержанно — по-настоящему, как ребёнок. Потому что это было уже не «неловко», не «неудобно», а жестоко.

Вечером она разложила на столе чай, села напротив мужа.

— Слушай меня внимательно. Или он уходит, или я.

— Да ты чего, ты же раньше терпела…

— Раньше я не знала, что может быть так плохо. Я не позволю себя ломать. Даже если это твой отец. Даже если мне одной будет тяжело. Но я уйду.

Он молчал.

А она впервые за долгое время почувствовала себя живой — злой, усталой, но живой. И знала точно: назад дороги нет.

После того разговора Марина ушла ночевать к подруге.

Люба жила через три дома, вдова с характером, но душой нараспашку. За столом с домашними пирожками и брусничным чаем Марина впервые выговорилась. Без купюр, без стыда. Говорила долго, со слезами и смехом — нервным, отчаянным.

— Слушай, — сказала Люба, — а ты ведь его боишься.

— Я?.. Бояться? — Марина даже привстала от удивления.

— Да. Ты боишься, что он разрушит твою жизнь, и боишься, что без Виктора останешься. Вот и крутишься, как на сковородке. А надо не бояться. Надо решать.

Марина всю ночь ворочалась на раскладушке, но утром встала с чётким ощущением — хватит.

Вернувшись домой, она сразу пошла к мужу. Анатолия Петровича дома не было — ушёл в магазин или к соседу, никто не знал точно.

— Виктор, я подаю на развод, если ты не отправишь его жить отдельно.

Он поднял брови, открыл рот, закрыл. Потом выдал:

— Ты с ума сошла?

— Нет. Я пришла в себя. Я не смогу жить, если не защищу себя. Я тебя люблю, но себя — больше.

Он молчал. Она вышла.

В этот день она собрала папку с документами, проверила цены на квартиры для пожилых, обзвонила три частных пансионата и даже договорилась на экскурсию.

А вечером, когда Анатолий Петрович вошёл в квартиру с пакетом и привычным «Ну что, тут кто живой остался?», она не ответила. Просто смотрела.

Виктор заговорил первым. Неуверенно, но твёрдо:

— Пап, нам надо поговорить.

— А, опять про твою чувствительную Маринку?

— Про нас. Про тебя. И про то, что ты переходишь границы. Ты читаешь чужие записи, хамишь, вмешиваешься в личное. Это не по-людски.

— Что?! — Анатолий Петрович бросил пакет на пол. — Я вас кормлю, я тут живу, а вы мне указываете?

— Ты не у нас живёшь. Ты — в гостях. И мы просим: собери вещи. Мы найдём тебе место, где будет комфортно. Но не здесь.

— Вы меня выгоняете? Старого человека? После всего?

Марина подошла ближе.

— Я не выгоняю. Я защищаю себя. Я не позволю, чтобы меня унижали в моём же доме. Ты не хочешь меняться. А я не хочу терпеть. Мы квиты.

Он смотрел на неё с такой яростью, что казалось — сейчас ударит. Но молчал. Потом процедил:

— Ну и живите, как хотите. Без меня.

И ушёл в комнату, хлопнув дверью так, что в вазе звякнули ложки.

Три дня в квартире стояла гробовая тишина. Анатолий Петрович не разговаривал, ел молча, проходил мимо, будто они призраки.

На четвёртый день Марина услышала, как он разговаривает по телефону:

— Да, комната хорошая. Отдельный санузел, телевизор есть. Еда нормальная. Тут такие же старики, как я. И тишина, представляешь? Не ругается никто. Наверное, впервые за пятьдесят лет спокойно сплю.

Марина замерла в коридоре. И поняла: он понял.

Прощание было без сцен. Он взял свою сумку, пошутил про «санаторий имени недовольной невестки» и ушёл. Без обид. Без крика.

Виктор, закрыв за отцом дверь, тяжело выдохнул и опустился в кресло.

— Он меня сломал, — сказал он, — а ты… ты смогла его остановить. Марин, прости.

Она подошла, положила руку ему на плечо. Смотрела на него и видела мужчину, которого любила — усталого, запутавшегося, но неравнодушного. И себя — не сломанную, не загнанную, а спасённую.

В тот вечер они пили чай на кухне. Без громкого телевизора, без критики, без напряжения.

— А если он вернётся? — спросил Виктор.

— Не вернётся. Он понял, что проиграл. И, может, даже понял — за что.

Она не радовалась чужому поражению. Но она гордилась собой. Потому что впервые в жизни не прогнулась. Потому что не сломалась. Потому что сказала «нет» — и это стало началом новой главы.

Прошла неделя. В квартире стало непривычно тихо. Даже слишком.

Марина не могла понять — скучает она или просто отвыкла от спокойствия. Иногда ловила себя на том, что прислушивается: не кашлянул ли кто в комнате, не включили ли телевизор на полную громкость. Потом вспоминала — всё, его больше нет.

Анатолий Петрович уехал жить в частную гостиницу для пожилых. Обстановка там была простая, но чистая, и — главное — с отдельной дверью, через которую нельзя было войти без стука. Он не звонил. Ни разу. Виктор пару раз пытался набрать — но отец не брал трубку.

— Обиделся, — вздыхал он. — Может, к лучшему. Поживёт там, остынет.

— Или впервые в жизни подумает, — тихо отвечала Марина.

Она начала приводить в порядок дом. Не по-бабьи, с тряпкой и шваброй, а по-душевному. Сняла с окон тяжёлые шторы — повесила лёгкие, с зелёным узором. Купила новую скатерть, в цвет любимой чашки. Из спальни убрала старый комод, который «ещё отец Виктора делал своими руками». Вместо него поставила светлую этажерку с книгами.

И главное — она снова начала писать. Только не в старый дневник, а в новый блокнот, красного цвета. С первого листа — не жалобы, а размышления. О себе. О том, что значит быть женщиной за пятьдесят. Что значит — жить с мужчиной, но не быть «при нём». Что значит — сказать «нет» не только другим, но и себе прежней.

Однажды, вечером, когда они с Виктором ужинали на кухне, он внезапно сказал:

— Ты стала другая. Спокойнее. Строже. Красивее.

Она рассмеялась:

— Может, я просто выспалась?

— Не только. Ты перестала сгибаться. Раньше всё терпела, мирилась, отступала. А теперь — стоишь. И это… ну… красиво.

Он долго крутил в руках вилку, потом добавил:

— Я ж тоже виноват. Дал ему сесть тебе на голову. Прости.

— Поздно прощать. Я уже простила.

— И мне не уйти?

Она смотрела в его лицо — родное, но не идеальное. И чувствовала — она его не отпустит. Но теперь будет не «жить с мужем», а жить с собой рядом с мужем.

— Не уйти, если хочешь быть рядом. Но теперь — по-другому.

Он кивнул.

Через две недели им позвонили из гостиницы. Анатолий Петрович сломал ногу, упал в ванной. Ему наложили гипс, нужно было время на восстановление.

— Поедем? — спросил Виктор.

— Поезжай, — ответила Марина. — Помоги. Я потом приеду. Но — в гости. Только в гости.

Когда она вошла в его комнату, он сидел у окна с книгой. Увидев её, поморщился:

— Ты одна? Или с арестом?

— Одна. С конфетами. Горький шоколад. Твой любимый.

Он взял, молча кивнул. Минут десять говорили ни о чём: про еду, погоду, соседей. Потом Марина встала:

— Я пойду. Береги себя.

Он не смотрел на неё, только пробурчал:

— Ты, это… Извини, если что.

— Всё, что ты сделал — научило меня жить по-другому. Так что, в каком-то смысле — спасибо.

Он поднял глаза. В них впервые не было ни иронии, ни презрения. Только усталость. И может быть — уважение.

Вернувшись домой, Марина заварила чай, укуталась в плед и села на балкон.

На улице падал снег. Мягкий, чистый. Она смотрела на сугробы и думала: сколько лет она жила, стараясь быть хорошей. Удобной. Понимающей. Терпеливой.

А потом — сказала себе правду. И начала жить по-человечески. Не «терпеть во имя семьи», а создавать семью, где есть уважение. Где можно быть собой. Где можно говорить «нет».

И это было не победой. Это было — домом.

Настоящим.