Катя проснулась от того, что по двору кто-то стучал ковёр. Сначала она не поняла, утро ли, вечер или уже сам день, но потом сквозь сон услышала голос бабки Нюры:

— Стучала бы почаще, глядишь, и судьба отбилась бы получше!

Катя приоткрыла один глаз. На подоконнике сидела облезлая кошка Танька и равнодушно глядела во двор. Солнце било в окно так, как бьёт только в июне — прямое, наглое, беззастенчивое, как бабка Нюра, у которой и внуки все до тридцати неженаты, зато советы даёт, как будто сама царицу Елизавету замуж выдавала.

Катя вздохнула. Сегодня — важный день. Не просто важный — судьбоносный. Через три часа приезжает Серёжа. С цветами, кольцом, родителями и предложением руки, сердца и, как говорил её отец, всех тридцати квадратных метров в его однушке в Подлипках.

— Катя! — донёсся снизу голос матери. — Ты чего как муха в супе? Вставай, невеста ты наша!

Катя встала. По спине прошёл холодок. То ли от сквозняка, то ли от мысли, что через неделю она станет «женой». Не девушкой, не Катей, не студенткой-биологом, а вот именно — женой. Слово короткое, но в нём как будто полжизни.

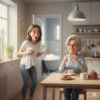

На кухне мать уже крутилась возле плиты. В кастрюле кипела гречка, в сковороде шкворчала яичница, и из духовки тянуло запахом запечённого перца — невесте же, как ни крути, нужно питание «как у людей».

— Слушай, — сказала Катя, наливая себе чай, — а вдруг я передумаю?

Мать уронила ложку в кастрюлю.

— Не смеши меня с утра. Тебе двадцать шесть. У меня в твои годы уже двое было. Дочь и ипотека. А ты всё «вдруг»…

— Мам, это серьёзно. Я ночь не спала. Я… я не уверена. Он хороший, но…

— Но что? — Мать села напротив. — Он не пьёт, не курит, работает. Детей хочет. Что ещё надо?

Катя помолчала. Потом сказала тихо:

— Я как будто не туда иду. Как будто… поворачиваю с дороги, на которую сама не ступала.

Мать пожала плечами:

— В жизни главное — не кто рядом, а как с ним идти. Даже если дорога не твоя — может, ты с ним по ней пойдёшь, и она твоей станет.

Катя смотрела в окно. По улице ехала «семёрка», по двору шла соседка с булкой под мышкой, а на лавке у подъезда сидела бабка Нюра и обсуждала всех подряд — и тех, кто вышел, и тех, кто только собирался.

И вдруг — бах!

Катьку как будто током ударило: «А что, если сбежать? Сейчас. Пока не приехали. Пока не надели кольцо. Пока можно просто уйти — и искать свой путь. Свой смысл. Свою любовь… если она вообще бывает».

Катя стояла у двери, держа в руках рюкзак. В рюкзаке — паспорт, немного денег, зарядка от телефона, три носка (да, один был одиночка), дневник, который она вела с шестнадцати лет, и старая майка с надписью: «Free as the wind».

Мать за спиной продолжала причитать:

— Ты хоть понимаешь, что ты делаешь?! Он же едет! Он уже сказал «везу шампанское, маму и намерения»!

Катя повернулась:

— Мам, я его не люблю. Он мне не снится. Я не хочу с ним просыпаться лет через десять и спрашивать себя: «Где я свернула не туда?»

— Да ты в тапочках сбежать решила?! — всплеснула мать. — Может, ещё веник прихватишь?

— Ага, буду на нём лететь. Баба-Яга будущего… — хмыкнула Катя и щёлкнула замком двери.

На лестнице пахло свежей краской и кошачьей мочой — странное, но родное сочетание. Катя спустилась, открыла подъезд и вдохнула жаркий летний воздух. Солнце било в глаза, как будто кричало: «Поздно! Всё уже расписано! И платье заказано, и гости уведомлены!»

Но она шла. Без плана. Просто шла.

Через два часа она сидела в электричке. Рядом — бабушка с клубникой, напротив — мужик с гитарой, спящий в очках. Электричка ехала в сторону маленького городка под названием Ясени. Там жила тётка Нина — мамина кузина. Они не виделись лет шесть, но Катя помнила её запах: лавандовое мыло и печенье с мёдом. В детстве она называла её «волшебницей», потому что та умела говорить медленно и по делу, будто читала сказку.

Катя написала Сереже одно сообщение:

«Прости. Я не готова. Я уехала. Это не ты — это я. И это правда. Ты хороший. Просто… не мой.»

Выключила телефон.

Сидела, глядя в окно. Мир за стеклом был как будто спокойнее, чем в её голове. Деревья кивали, поля тянулись, как одеяло, а где-то внутри поднималась тихая свобода.

Странная, непривычная, но живая.

В Ясенях ничего не изменилось. Всё так же пахло липой, всё так же на остановке сидел дед Паша, жевал семечки и обсуждал мировую политику с собаками. Катя шла по пыльной дороге, чувствуя, как земля под ногами словно принимает её без вопросов.

Тётка Нина открыла дверь в фартуке и с огурцом в руках.

— Катя?! Ты ли это? Ох ты, Боже ж ты мой! А где чемодан? Где жених? Где фата?

— Уехала. К тебе. Без фаты.

Нина ничего не ответила. Только кивнула, отошла в сторону и сказала:

— Заходи. Щи горячие.

Так, не спрашивая ни о чём, она впустила её в дом, в лето, в покой.

Катя провела у Нины две недели. Она просыпалась с петухами, ходила на речку, помогала в огороде, читала книги, слушала пластинки. Иногда писала в дневник: «Сегодня ничего не произошло. И от этого стало хорошо.»

Сначала она боялась, что Серёжа приедет. Найдёт. Обидится. Потом — что мать приедет. Закатит истерику. Но никто не приехал. Только однажды пришло письмо. Бумажное. В голубом конверте.

«Катя. Я всё понял. И уважаю. Хоть и больно. Но если передумала — звони.

Серёжа»

Она прочитала. Положила в коробку. Не знала, что чувствует. Только точно знала: назад — нельзя.

На третью неделю тётка Нина сказала:

— Ты что будешь делать? Останешься тут или куда?

Катя задумалась.

— А что, если я попробую устроиться здесь? У вас же медпункт есть?

— Есть. Старенький, но есть. Медсестра ушла в декрет. Можешь попробыаать, возможно оформят.

И Катя пошла в медпункт. И её взяли.

Катя начала новую жизнь. С простых вещей. С того, что училась слушать людей. Одной бабке мазь от варикоза, другой — ухо промыть. Кому градусник, кому — просто доброе слово. И это странно: чем меньше ты ожидаешь от жизни, тем больше она тебе даёт.

А потом был день, когда в медпункт зашёл он.

Он зашёл в медпункт с коробкой под мышкой. Катя стояла у стола, расставляя пузырьки с зелёнкой, и услышала:

— Добрый день. Тут, говорят, вы теперь главная по бинтам и добрым словам?

Катя повернулась. У дверей стоял мужчина лет тридцати. Высокий, в выгоревшей на солнце рубашке, с ухмылкой и ямочкой на щеке, которая выныривала всякий раз, когда он улыбался. В руках — коробка. В коробке — котёнок.

— Это кто? — спросила Катя.

— Это Васька. Нашёл под сараем. Глаза гноятся, задняя лапа не в порядке. Я, его увидел и сердце не выдержало.

— А вы кто? — прищурилась Катя, уже наклоняясь к котёнку.

— Дима. Ветеринар. Неделю как в Ясенях. Заменяю главного — тот в отпуске.

Катя кивнула. Сердце почему-то стукнуло так громко.,что она сама испугалась

— А почему не к себе в ветлечебницу?

— Там сейчас ремонт. Да и, знаете, мы, врачи, народ суеверный: если ты кому-то жизнь спасаешь, то где угодно сгодится — хоть на кухне, хоть в медпункте.

Они вместе обработали лапку Ваське. Он мурлыкал, Катя смеялась, а Дима рассказывал, как однажды корова влюбилась в его сапоги и не отпускала их три дня.

— У вас хороший смех, — сказал он на прощание. — Как будто небо улыбается.

Катя закрыла за ним дверь, прижала ладонь к щекам и прошептала:

— Катерина, держись. Это просто ветеринар. Не более.

Они начали видеться часто. Он заходил то за градусником, то за бинтом, то просто спросить, как у неё дела. Однажды он принёс ей мятный пирог. Сказал:

— Угощайся. Если не понравится — значит, руки у меня не оттуда. А если понравится …

Катя хохотнула, надкусила — и едва не расплакалась. Пирог был как из детства. Как будто кто-то испёк её воспоминания.

Иногда они гуляли по речке. Молча. Или говорили о том, что никто другому не говорил. Дима рассказывал о родителях, которых потерял в двадцать, о коте, которого лечил два месяца, и о том, что однажды хотел стать актёром. Катя — о бегстве, о свадьбе, которая не состоялась, о детстве, о сомнениях.

Он не смеялся. Он слушал

В селе уже говорили: «Катя с ветеринаром». Бабка Нюра (да-да, добралась и до Ясеней по телефону) шипела в трубку:

— У тебя же жених был! А теперь с этим, с кошкодером!

Мать тоже звонила. Плакала. Потом кричала. Потом просто молчала.

Катя сказала:

— Мам. Я счастлива. И пусть это не так, как ты хотела. Но это — моё.

Мать сказала:

— Ладно. Толькопирожки передай. И скажи ему — пусть на свадьбу пиджак хороший надевает.

А Дима тем временем исчез.

На два дня. Три. Катя не находила себе места. Она не знала, где он. Телефон не отвечал. Медпункт стал немым. Ветер — пустым.

А на четвёртый день он пришёл.

Сказал:

— Прости. У меня была операция. Заболела кобылка. Не отходил.

Потом достал коробочку.

— Я не Серёжа. У меня нет квартиры в Подлипках. У меня сарай с козой и три старых халата. Но у меня есть сердце. И ты там живёшь. Выходи за меня?

Катя долго молчала. Смотрела на него. На его ямочку. На глаза — усталые, но настоящие.

И сказала:

— А халаты стирать умеешь?

Он кивнул.

— Тогда — да.

И село вновь гудело. Только теперь — от радости. Катя — выходит замуж! Свадьба! Всё будет хорошо! Бабки примеряли наряды, деды вспоминали баян. Мать приехала с сумками, а тётка Нина — с венчиком для теста и шептала:

— Я же знала. Я же чувствовала. Своё — всегда найдётся .Свадьбу назначили на двадцать восьмое августа — день, когда в Ясенях традиционно шли яблоки, и воздух пах мёдом. Катя ходила по дому в тётушкином платье — оно когда-то принадлежало ещё её бабушке — и не могла понять: это сон или жизнь?

— Ну вот как ты себе представляешь? — бухтела мать, подкалывая ей подол. — Ни ЗАГСа, ни лимузина, ни платья из салона. Куда это годится?

— Мам, зато это — моё. По-настоящему.

— А гости? Родня? Где тамада, где «горько»?

— Тамада — бабка Нюра. Уже тренируется. Кричала «горько» соседской кошке.

Мать засмеялась.

— Ладно. Раз тебе хорошо, то и мне — куда деваться.

Свадьба была… как сказать… деревенская, но с душой. Столы стояли прямо в саду, под яблоней. На скатертях — банки с компотом, котлеты, пироги, наливка в графине с надписью «Для души, но в меру».

Катя вышла в платье — простом, но белом. Волосы — распущены. В глазах — слёзы.

Дима стоял у дерева, в пиджаке, который был на размер больше. И когда увидел её — замер.

— Ты — как будто из сна, — сказал он.

— А ты — как будто тот, ради кого я проснулась.

И тогда подошёл дед Паша, обнял их и сказал:

— Граждане молодые! Живите! А если поссоритесь — не бойтесь! Главное — вместе ругайтесь. А потом — вместе миритесь.

Катя кивнула.

— Мы так и собираемся.

На свадьбе пели. Танцевали. Плакали. Тётка Нина читала стихи. Бабка Нюра — тосты. Мать — подкладывала еды всем, кого видела. А Катя с Димой смотрели друг на друга, будто боялись потерять хоть мгновение.

— Страшно? — прошептал он ей под утро, когда все уже спали, а они сидели под деревом, у костра.

— Очень. Но только если представить, что тебя рядом нет.

— Тогда давай всегда — вместе?

— Всегда — это долго. А вот «день за днём» — честно. Давай так?

Он кивнул.

— День за днём.

И они поцеловались. Не как в кино — с пафосом и скрипками. А просто. Тепло. Тихо. По-настоящему.

Катя не вернулась в город. Она осталась в Ясенях. Работала в медпункте, помогала тёте Нине, училась печь пироги. А по вечерам они с Димой сидели на скамейке у дома, пили чай с мятой и считали звёзды.

Однажды она открыла старую коробку. Там лежало письмо от Серёжи.

Она прочитала. Взяла ручку. Написала:

«Серёжа. Спасибо тебе за всё. Ты был добрым человеком. Но теперь я знаю — жизнь не выбирается по критериям. Её чувствуют. И я — почувствовала. Надеюсь, ты — тоже найдёшь свою.»

Через год родилась девочка. Назвали её Варей. Потому что имя — тёплое. Как август. Как пирог. Как жизнь, в которой всё идёт не по плану. Но — к счастью.

И когда Варя впервые засмеялась, Катя сказала:

— Вот теперь — точно. Это была моя дорога. И я её нашла.

И бабка Нюра сказала:

— Ну, вот теперь — всё правильно. Вот это я понимаю: свадьба. И пироги, и дети, и ветеринар нормальный. А тот… что тот? В Подлипках. Пусть там и остаётся.

И все засмеялись.